定款の作成例とテンプレートのサンプル

実際に定款を作成する際、法務局に様式が用意されていますので、まずはそちらを参考にされるとよいでしょう。

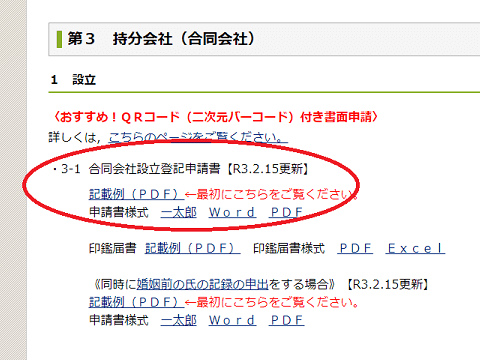

例えば、「合同会社」の場合は持分会社の箇所になりますが、申請書に関する記載例がPDFで公開されています。

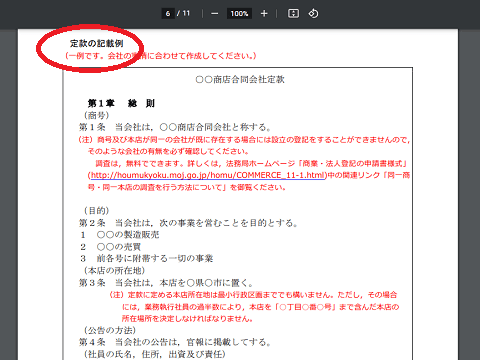

こちらのPDFには設立登記申請書などの記載例とともに、定款の記載例も載っています。

赤字の部分なども注意深く読んでおくことをおすすめします。

合同会社の定款の記載事項の例

こちらも赤字部分に記載されていますが、合同会社の場合、必ず記載しなければならない事項として以下の項目があげられています。

- (1)目的

- (2)商号

- (3)本店の所在地

- (4)社員の氏名又は名称及び住所

- (5)社員全員が有限責任社員である旨

- (6)社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準

当サイト運営者もほぼ上記のような記載になりましたが、入社や退社の際の条文などを何個か追加して全13条で作成しました。会社によって異なるため、書籍を1冊購入するなどして参考にすれば、自分でも作成できるはずです。

■商号

まずは、類似した商号(会社名)を登記情報でチェックしましょう。

赤字部分に記載されていますが、「同じ市区町村内」で類似した会社名があっても登記は可能です。ただし、同じオフィスビルなどの「まったく同じ住所」で「同じ名前の会社名」の場合は登記することができません。(※商業登記法 第27条)

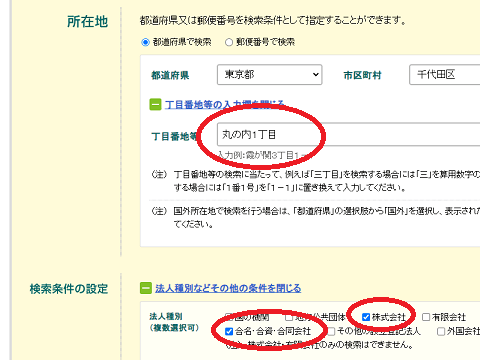

ネット上で登記情報を調べるには「登記情報提供サービス」や「登記・供託オンライン申請システム」などのサービスもありますが、有料のため、国税庁の法人番号公表サイトで調べた方がよいかもしれません。

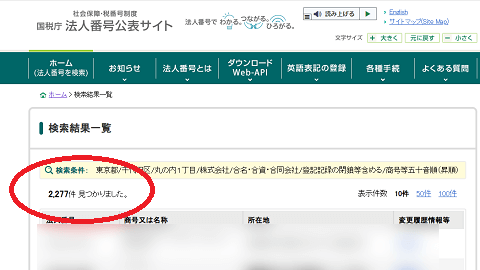

例えば、「東京都千代田区丸の内1丁目」で検索したとします。

すると2,277件がヒットしましたが、数が多い場合には番地なども追加して絞り込んで検索し、類似した商号がないかチェックすることをおすすめします。

この類似商号の調査については、同じ住所で同名の会社はまずないはずですが、ネット上までを含めて、まぎわらしい社名がないかはチェックしておきましょう。

同じような社名が既にある場合、法律上の登記の問題はないとしても、ネットで検索した際に既にある会社の方がヒットしてしまい、自社のホームページが2ページ目、3ページ目に埋もれてしまう可能性があります。その場合、ネットからの集客でデメリットになるため、違う社名にした方が無難かと思います。

■目的

こちらの項目は業種によって違うため、テンプレートの様式は参考になりません。

ネットで「第2条 当会社は,次の事業を営むことを目的とする。」などと検索してみますと、上場企業の定款が多数ヒットしますので、そのなかから同じような業種、業務内容の会社を選んで文言を参考にすることをおすすめします。

概ね、現在の事業内容に加え、今後、事業をする可能性のある項目を記載し、最後に定型文の「前各号に附帯する一切の事業」と記載しておけばよいでしょう。

■本店の所在地

「本店の所在地」については、「当会社は,本店を○県○市に置く。」などのように、最小行政区画の市町村までで留めておくことをおすすめします。いずれ会社の引越をした際、本店移転登記をしなければなりませんが、定款に詳細な住所を記載していた場合には、定款の変更まで必要になってしまいます。

その点、「○県○市」で留めておけば、同じ市内で引越をした場合には定款を変更する必要がありません。

そのほか、記載例を参考にしながら作成していけば、特に難しいことはありません。

作成完了後、合同会社の場合は定款認証の必要はありませんが、1字1句間違いがないように注意して作成するようにしましょう。

契印(けいいん)や捨印の捺印箇所

上記のPDFの記載例などを参考にしてWordなどで作成していくとよいと思いますが、「定款」の表紙なども付け、提出用と会社保存用にA4サイズで2部作成し、ホッチキスで左の箇所を2か所閉じたものがこの画像になります。

合同会社で認証の必要がないため、法務局への提出用と会社保存用で2部作成しましたが、株式会社の場合は提出用と会社保存用のほか、公証役場保管用などで3部必要になるはずです。

また、ページとページのつなぎ目には契印(けいいん)を押して、ページを追加されて改ざんされることのないようにします。この契印は発起人全員で押しますが、個人の実印で押すのが一般的です。

例えば、当サイト運営者の場合、役員2人の会社で設立しましたので2箇所に契印しております。3人の場合は3箇所などになります。

また、最後のページには発起人の指名の記名と押印する箇所のほか、下あたりに捨印を押しておきます。この捨て印がある場合、訂正可能という意味になります。

これは公証役場などで訂正箇所が発生した際、発起人の人数が多いと訂正印では面倒なためかと思いますが、合同会社の場合は認証は不要ですので、捨印は特に必要ないかもしれません。

会社設立時に作成する会社印(会社の実印)については、「合同会社設立登記申請書」の書類などについては押印する必要があるものの、この定款については押す出番はないかと思います。

紙の定款で作成した際の4万円の収入印紙

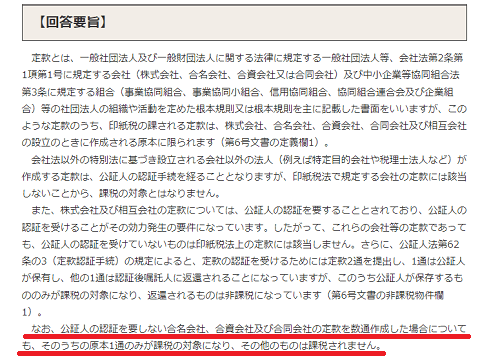

こちらはまれなケースかと思いますが、業者に依頼しての電子定款でなく、自分で書類の定款を作成した場合は「4万円」の収入印紙も適当な箇所に貼っておきましょう。これを貼らないと脱税になります。

ただし、国税庁によると原本1通のみが課税の対象とのことですので、当サイト運営者は法務局への提出用には貼りませんでした。

「なお、公証人の認証を要しない合名会社、合資会社及び合同会社の定款を数通作成した場合についても、そのうちの原本1通のみが課税の対象になり、その他のものは課税されません。」

(参照:課税される定款の範囲|国税庁)

国税庁の定款(第6号文書)の箇所でも「会社に保存する原本が課税の対象」と書いてますので、合同会社の場合は会社保存の原本にだけ貼っておけばよいかと思います。一方、株式会社の場合は公証人が保存するものが原本になるので、会社保存用に貼る必要はありません。

この合同会社の場合の紙の定款の4万円の収入印紙を貼る位置については、株式会社の事例や電子定款が多いためかネット上にはまったく情報がありませんでしたが、契約書と同じ感じで貼っておきました。

表紙の上部や右上とか、特に決まりはないようなので、割印をして税務調査の際に納税したことを明確にできればよいと思います。